Ferritgehalt messen

Physikalische Grundlagen der magnetinduktiven Messung.

Mit dem magnetinduktiven Verfahren kann der Ferritgehalt entsprechend der Basler-Norm schnell und zerstörungsfrei bestimmt werden. So können zum Beispiel Schweißnähte auf austenitischem Stahl direkt vor Ort kontrolliert und gegebenenfalls nachgebessert werden.

So funktioniert die Ferritgehaltmessung.

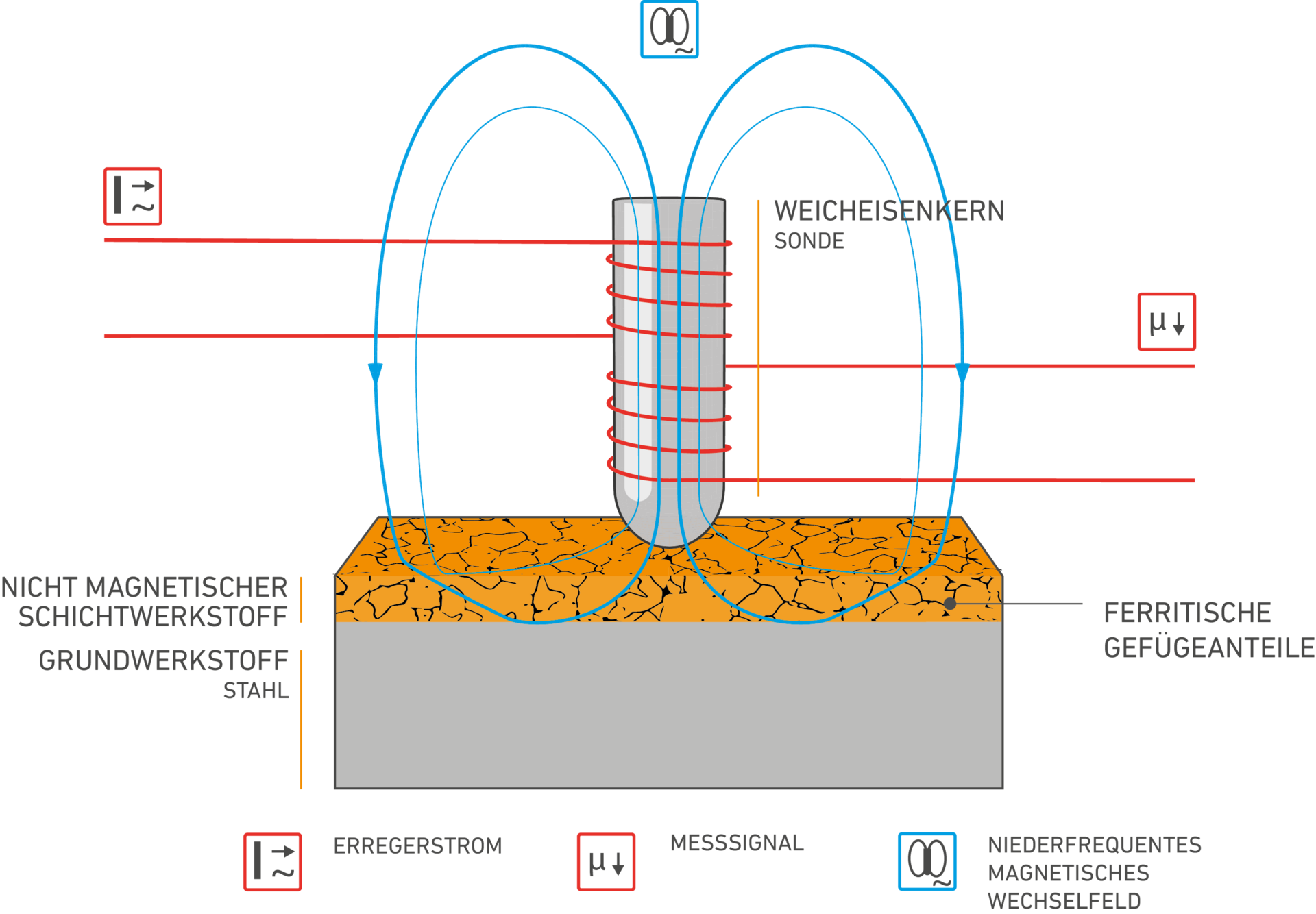

Die Sonde für die Ferritgehaltmessung besteht aus einem Eisenkern, um den eine Erregerspule gewickelt ist. Durch diese Spule fließt ein niederfrequenter Wechselstrom (168 Hz). Dadurch entsteht ein magnetisches Wechselfeld um die Pole des Eisenkerns.

Nähert sich der Pol der Sonde nun einem Stahlteil, verstärken die Ferritkörner im Stahl das magnetische Wechselfeld. Eine Messspule registriert diese Verstärkung als Spannung. Wie hoch der Spannungsunterschied ausfällt, hängt vom magnetisierbaren Anteil im Kristallgefüge ab. Deswegen können mit dieser Methode Deltaferrit und Verformungsmartensit nicht unterschieden werden.

Wo kommt dieses Verfahren zum Einsatz?

- Messung aller magnetisierbaren Phasen in einem Stahl (δ-Ferrit, α-Martensit (Verformungsmartensit))

- Bestimmung des δ-Ferritgehalts in: Duplex-Stählen (40 - 60 %Fe), austenitischen Stählen (0,5 - 12 %Fe), Schweißnähten, Plattieren

Welche Faktoren können die Messung beeinflussen?

Das Magnetfeld der Spule breitet sich etwa 2 - 3 mm um den Sondenpol aus, sowohl zur Seite als auch in die Tiefe. Das heißt, es wird ein näherungsweise kegelförmiger Ausschnitt der Probe betrachtet. Das Verfahren erlaubt keine Aussage über die Verteilung oder Anhäufung des Deltaferrits im Material. Es kann vorkommen, dass die Messergebnisse der magnetinduktiven Methode stark von der metallografischen Bestimmung abweichen, weil diese Methode nur die Oberflächenverteilung des Ferrits erfasst.

Anwendung auf gekrümmten Oberflächen

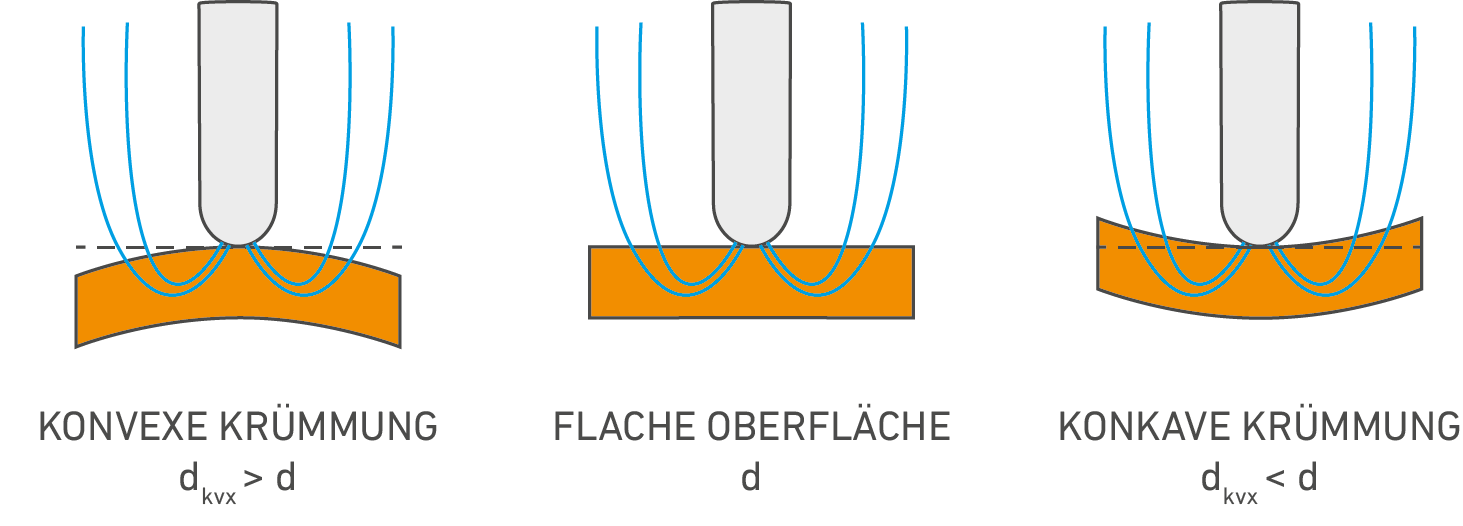

In der Praxis treten die meisten Messfehler aufgrund der Form des Prüfteils auf. Bei gekrümmten Oberflächen verändert sich der Anteil des Magnetfeldes, der durch die Luft geht. Wenn ein Messgerät beispielsweise auf einem flachen Blech kalibriert wurde, würde eine Messung auf einer konkaven Oberfläche zu erhöhten, auf einer konvexen Oberfläche zu niedrigen Ergebnissen führen. Die Fehler, die so entstehen, können ein Vielfaches des eigentlichen Wertes des tatsächlichen Ferritgehaltes betragen.

Anwendung bei kleinen, flachen Teilen

Ein ähnlicher Effekt kann auftreten, wenn das Prüfteil klein oder sehr dünn ist. Auch in diesem Fall greift das Magnetfeld über das Prüfteil hinaus und verläuft zum Teil in der Luft, was die Messergebnisse systematisch verfälscht. Dieser Einfluss ist ab Prüfteildicken kleiner 2 mm wirksam. Grundsätzlich gilt: Je dünner die Prüfteildicke, desto größer der Messfehler.

Anwendung bei rauen Oberflächen

Bei rauen Oberflächen kann das Ergebnis der Messung verfälscht werden, je nachdem, ob der Sondenpol im Tal oder auf einer Spitze des Rauheitsprofils aufgesetzt wird.

Generell ist der Einfluss der Oberflächenrauheit stark abhängig vom Ferritgehalt. Bei Ferritgehalten < 10 %Fe (< ca. 10 FN) ist dieser Einfluss sehr gering. Er steigt jedoch mit zunehmendem Ferritgehalt an und kann am besten dadurch reduziert werden, dass ausreichend viele Einzelmessungen zu einem aussagekräftigen Mittelwert zusammengefasst werden.

Bedienung des Messgerätes

Nicht zuletzt spielt es bei der Bestimmung des Ferritgehaltes auch eine große Rolle, wie das Messgerät bedient wird. Achten Sie stets darauf, dass die Sonde gerade und ohne Druck auf das Prüfteil aufgesetzt wird. Je kleiner der Sondenpol, desto geringer ist der Einfluss durch Verkippen. Für eine bessere Präzision kann auch ein Stativ verwendet werden, mit dem die Sonde automatisch auf das Prüfteil abgesenkt wird.

Welche Norm kommt hier zur Anwendung?

Ferritgehaltmessung nach DIN EN ISO 17655